Risalah

Mengapa Melemahnya Rupiah Tak Akan Jatuhkan Pemerintah?

Ilustrasi: Danoo (kaltimkece.id)

Abdul Haris Sahilin adalah aktivis 98 dari Fakultas Ekonomi, mantan bendahara Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman. Berkarier di dunia perbankan selama 18 tahun, sekarang menjabat Sekretaris Perusahaan Bankaltimtara.

Ditulis Oleh: Abdul Haris Sahilin

Senin, 17 September 2018

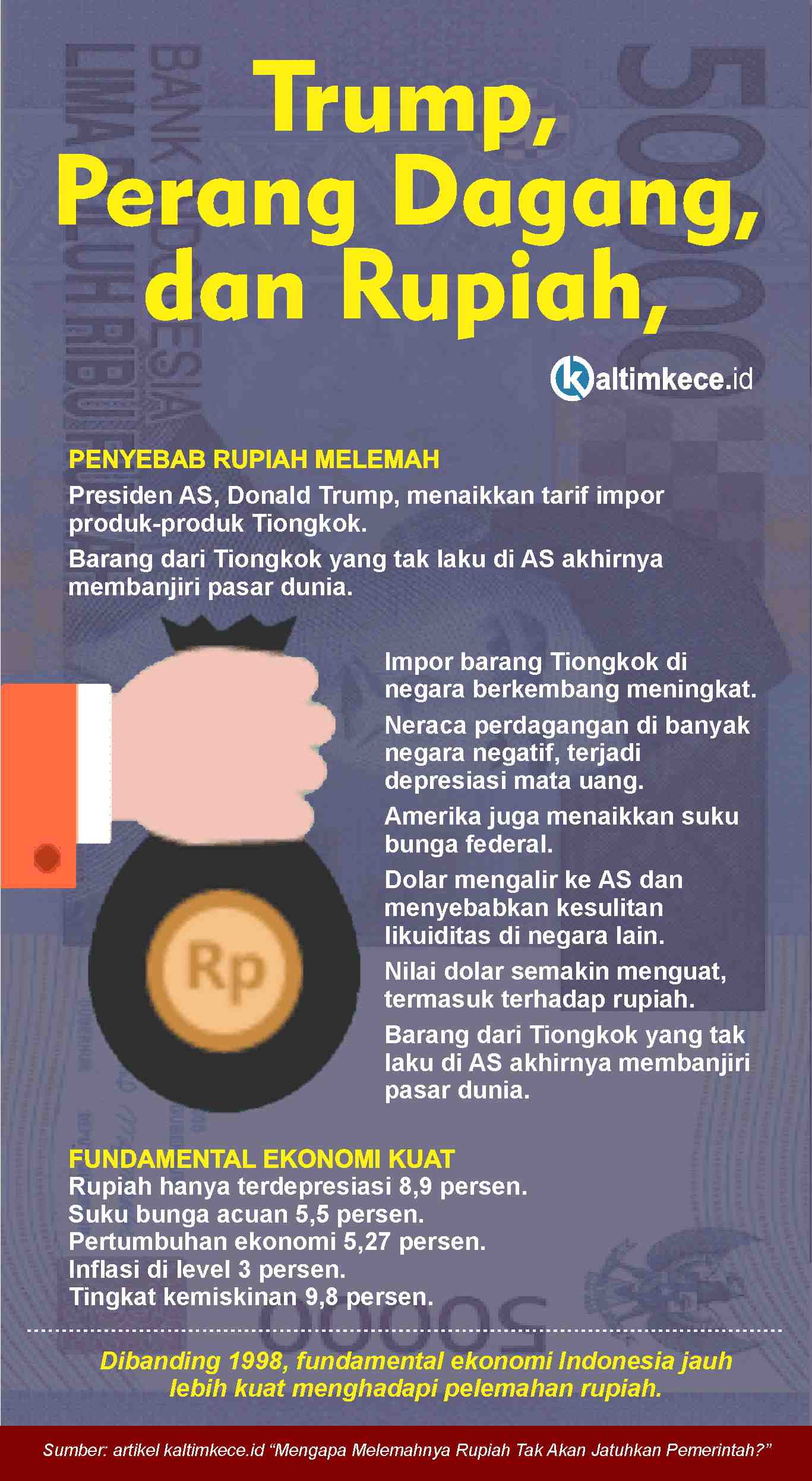

kaltimkece.id Semua gara-gara Trump. Ya, Donald Trump. Presiden Amerika Serikat yang sedang terlilit kasus luar biasa sehubungan duit kampanyenya dulu. Sebelum sampai kepada pelemahan atau depresiasi rupiah, ada baiknya meninjau penyebabnya secara saksama. Trump dan situasi perekonomian global.

Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika memulai gerakan membangkitkan ekonomi sejak Januari 2017. Sebagai langkah awal, Trump mengevaluasi kebijakan luar negeri di bidang ekonomi. Hasilnya, Amerika menilai perdagangan luar negeri sebagai bagian dari globalisasi lebih banyak merugikan mereka.

Trump segera mengambil kebijakan penting yang kelak memengaruhi seluruh dunia. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah menambah pendapatan negara. Sekaligus, menguasai perdagangan internasional yang sekarang dipegang oleh Tiongkok. Maka dimulailah perang dagang. Antara Amerika Serikat versus Tiongkok. Amerika duluan menyerang dengan menaikkan tarif impor kepada Tiongkok. Kenaikan tarif akan memberikan pemasukan berupa pajak bagi negara.

Kenaikan tarif turut memukul Tiongkok. Amerika adalah pangsa pasar terbesar Tiongkok. Nilai impor AS dari Tiongkok tahun lalu sebesar USD 60 miliar atau sekitar Rp 840 triliun. Setara 18,8 persen dari ekspor Tiongkok di seluruh dunia serta menyumbang 3,7 persen terhadap produk domestik bruto negara. Dampak kenaikan tarif impor akhirnya membuat harga barang ekspor Tiongkok bertambah mahal. Pengusaha Amerika meresponsnya dengan mencari alternatif impor dari negara lain. Barang Tiongkok kemudian tak laku.

Tiongkok membalas. Negeri Tirai Bambu menurunkan nilai mata uangnya, Yuan. Strategi depresiasi bertujuan agar nilai ekspor Tiongkok tetap murah di Amerika. Tapi Trump tidak tinggal diam. Amerika menaikkan lagi tarif impor. Tiongkok ikut membalas dengan melakukan langkah yang sama. Perang dagang pun pecah sejak setahun terakhir.

Sampai titik ini, Amerika unggul. Langkah balasan Tiongkok menaikkan tarif impor tidak memengaruhi Amerika. Ekspor Amerika ke Tiongkok hanya USD 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun. Hanya 8,4 persen dari seluruh nilai ekspor Amerika, atau menyumbang 1 persen bagi penerimaan negara. Dunia masih menanti langkah Tiongkok selanjutnya. Sebab, dampak perang dagang ini membuat nyaris seluruh negara terkena imbas; depresiasi mata uang.

Perang Dagang dan Rupiah

Barang-barang Tiongkok yang tidak laku di Amerika menimbulkan fenomena stok yang berlebih atau excess supply. Komoditas ekspor Tiongkok membanjiri negara-negara berkembang. Langkah itu diambil karena Tiongkok harus menghabiskan barang di gudang.

Hukum ekonomi berlaku. Harga suatu barang akan turun ketika penawaran atau stoknya berlimpah. Ketika harga turun, permintaan akan meningkat. Demikianlah komoditas Tiongkok yang murah dan meriah segera membuat permintaan bertambah. Barang-barang itu diserap di banyak negara berkembang. Nilai impor negara-negara tadi meningkat yang menyebabkan timpangnya neraca perdagangan. Nilai impor melebihi ekspor.

Bagi negara yang menganut nilai tukar mengambang bebas atau freely floating exchange rate, termasuk Indonesia, ketimpangan neraca perdagangan akan mendepresiasi mata uang. Saat ini, neraca perdagangan untuk transaksi berjalan Indonesia telah minus sekitar 3 persen. Impor lebih banyak daripada ekspor.

Dampak lanjutan dari perang dagang adalah menurunnya kinerja ekspor Indonesia. Ketika barang-barang Tiongkok dibabat di Amerika, produksi otomatis berkurang. Penurunan produksi berarti mengurangi konsumsi bahan baku. Padahal, bahan baku Tiongkok banyak diimpor dari Indonesia, lebih tepatnya lagi dari Kaltim. Komoditas utama Kaltim seperti batu bara, minyak sawit mentah, dan gas bumi, sebagian besar diekspor ke Tiongkok, India, dan Jepang. Ketika negerinya Mao Zedong menurunkan produksi, turun pula ekspor Indonesia. Rupiah kembali terpukul.

Ekonomi Masih Kuat

Selain memulai perang dagang, Trump mengambil langkah menaikkan suku bunga federal. Cara ini bertujuan mengembalikan dana-dana swasta Amerika yang bertaburan di berbagai negara. Sejak Trump berkuasa, The FED (Bank Indonesia-nya AS) telah dua kali menaikkan suku bunga untuk 2018 saja. Langkah itu ampuh bagi Amerika namun memukul banyak negara.

Kenaikan suku bunga federal membuat simpanan dolar di luar negeri, termasuk dalam bentuk investasi, mengalir ke Amerika. Investor lebih tertarik dengan suku bunga tersebut. Manakala dolar berkumpul di Amerika, yang terjadi kemudian adalah kesulitan likuiditas di pasar uang. Dolar sukar dicari. Padahal, dolar diperlukan untuk membayar impor maupun utang negara. Harga dolar pun melejit yang berarti mata uang negara lain makin lemah.

Dampak dari kenaikan suku bunga federal dan perang dagang meluas di mana-mana. Venezuela babak belur, mata uangnya anjlok 2,5 juta persen. Mata uang Argentina turun 150 persen. Begitu pula Turki dan Pakistan. Indonesia tak terkecuali, meskipun, rupiah hanya terdepresiasi 8,9 persen sampai September 2018. Sampai hari ini, Indonesia masih di luar sepuluh besar negara-negara dengan depresiasi mata uang terburuk di dunia.

Mengapa dampak perang dagang antara Amerika dan Tiongkok bagi Indonesia tidak separah di negara lain? Jawabannya adalah fundamental ekonomi. Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat, setidaknya dibanding Venezuela yang sekarang seperti melewati krisis 1998. Saat ini, rupiah hanya turun dari kisaran Rp 14 ribu per USD menjadi Rp 15 ribu per USD dan cenderung menguat.

Sekali lagi, fundamental ekonomi adalah kata kuncinya. Ketika Indonesia mengalami krisis luar biasa pada 1998, fundamental ekonomi kita tidak seperti sekarang. Pada 20 tahun lalu, fondasi ekonomi Indonesia begitu rapuhnya. Dimulai dari rupiah yang bergerak dari Rp 2.300 per USD menuju Rp 10 ribu. Lalu Rp 16.650 per USD. Mata uang terdepresiasi 523 persen. Suku bunga acuan Bank Indonesia 64 persen dan pertumbuhan ekonomi minus 13,34 persen. Inflasi menggila di angka 76 persen dengan tingkat kemiskinan 24 persen. Sementara itu, rasio utang negara terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah 146 persen dengan cadangan devisa hanya USD 23 miliar.

Kondisi 2018 jauh berbeda. Rupiah hanya terdepresiasi 8,9 persen. Suku bunga acuan 5,5 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi stabil di 5,27 persen. Inflasi terjaga di level 3 persen dengan tingkat kemiskinan 9,8 persen. Adapun rasio utang negara terhadap PDB adalah 34 persen dengan cadangan devisa USD 118 miliar. Gambaran tersebut membuat International Monetary Fund atau IMF bersama-sama World Bank menempatkan Indonesia di posisi kedelapan besar kekuatan ekonomi dunia. Price Waterhouse Cooper memprediksi Indonesia menjadi nomor lima pada 2030 setelah Tiongkok, AS, India, dan Jepang. Pada 2050, Indonesia diprediksi di urutan empat menurut produk domestik bruto.

Jika kondisi antara 1998 dan 2018 berbeda, tentu bijak bagi kita untuk mengambil sikap berbeda. Ditilik dari situasi ekonomi negara, posisi Presiden Soeharto pada 1998 sangat terjepit. Pilihan menerima bantuan dari IMF membuat rezim Orde Baru semakin lemah. Belum ditambah krisis multidimensi akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Ibarat telur, Orde Baru sudah benar-benar di ujung tanduk.

Jika kemudian pertanyaan ini diajukan kepada saya; apakah melemahnya rupiah bisa menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagaimana Soeharto dulu, saya cukup yakin menjawabnya. Tidak akan bisa --sepanjang pemerintah mengambil langkah-langkah tepat merespons perkembangan global. Tentu saja jawaban ini berdasarkan data dan fakta perekonomian Indonesia. Bukan atas dasar suka atau tidak suka.

Peran Kaltim

Saya sempat tercenung ketika BPD Kaltimtara menyewa helikopter untuk sebuah keperluan perusahaan. Helikopter itu milik perusahaan Indonesia, disewa bank dari Indonesia, dan digunakan penduduk Indonesia. Tapi, bayar sewanya pakai dolar. Saya membayangkan berapa banyak transaksi demikian di negara ini. Pembayaran yang semestinya bisa menggunakan rupiah tetapi memakai dolar. Selain mengurangi nilai-nilai nasionalisme, pembayaran dengan dolar untuk transaksi dalam negeri berpotensi melemahkan mata uang kita.

Padahal, meskipun hanya memiliki penduduk dalam jumlah kecil, Kaltim memiliki peran sangat besar dalam menjaga nilai mata uang. Kaltim adalah daerah utama pengekspor Indonesia, meskipun sebatas bahan mentah. Transaksi luar negeri dari Kaltim sangat besar.

Salah satu yang menjanjikan adalah komoditas minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil. Mandatori B-20 atau Biodiesel-20 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018. Bahwasanya, sejak 1 September 2018, 20 persen dari bahan bakar diesel adalah CPO. Aturan ini membuka lebar pasar dalam negeri. CPO Kaltim yang selama ini selalu diekspor memiliki pasar baru. Produksi CPO bisa ditingkatkan karena langsung dipakai di dalam negeri. Pembayarannya juga tidak perlu melibatkan dolar. Impor BBM terutama solar pun dapat dikurangi, setidaknya 20 persen.

Masih dari CPO, Indonesia sudah waktunya mengejar Malaysia. Ada ratusan produk hilir CPO, mulai margarin hingga kosmetik, yang bisa diproduksi di Kaltim. Hilirisasi produk tersebut harus segera dibuat di Kaltim. Pemerintah provinsi perlu mempercepat transformasi ekonomi yang tengah berjalan sekarang. Jika Kaltim mampu menghasilkan produk hilir CPO, niscaya peran provinsi sebagai daerah utama penyumbang ekspor negara kian bertambah. Kemandirian ekonomi daerah pun semakin kuat.

Masih banyak langkah yang bisa diambil Kaltim. Sektor pariwisata, contohnya, adalah yang paling cepat mendatangkan devisa. Ini sangat penting dalam kaitan menguatkan rupiah. Modal Kaltim di sektor ini sangat besar. Sedari Kepulauan Derawan hingga wisata hutan alam di Kutai Timur. Wisata budaya juga masih sangat bisa dikembangkan. Tinggal meramu dan menjual ke negara-negara asal para turis yang perlu ditingkatkan. Sembari itu, pemerintah lokal menyusun skema pariwisata yang lebih sempurna.

Akhirulkalam, kritik kepada pemerintah tentu boleh-boleh saja. Tetapi, jangan sampai kritik itu menularkan pesimisme kepada warga negara yang lain. Tak akan maju sebuah bangsa maupun daerah, tanpa kehadiran optimisme. Dan optimisme itu akan terwujud ketika kita bisa memanfaatkan keunggulan demografi dan yang lainnya. Kata kuncinya adalah produktif dan efisien. (*)

Penulis adalah aktivis 98 dari Fakultas Ekonomi, mantan bendahara Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman. Berkarier di dunia perbankan selama 18 tahun, sekarang menjabat Sekretaris Perusahaan Bankaltimtara.