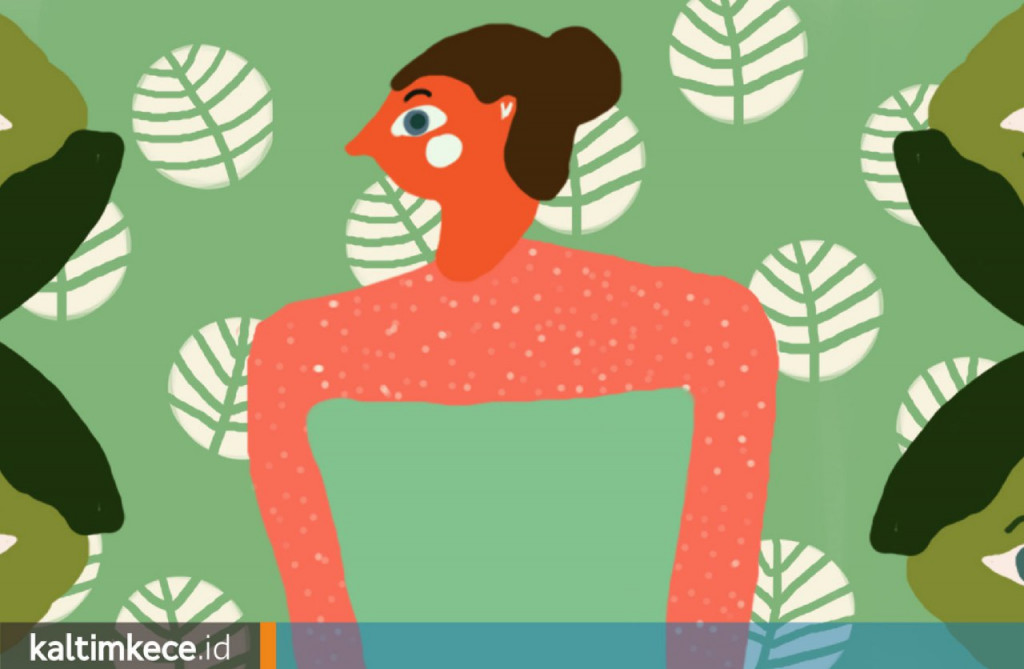

Cerpen

Ratih Tanpa Smartphone (Bagian-3): Jujuran

Ilustrasi: Nurmaya Liwang (kaltimkece.id)

Ditulis Oleh: Es Pernyata

Jum'at, 04 Oktober 2019

PERWIRA, ayah Ratih, tiga bersaudara. Kedua saudaranya perempuan. Perwira anak tertua. Nomor dua, Berlian. Ya, Berlian namanya. Almarhumah. Nomor tiga, Safira. Nama itu bukan dari bahasa Arab, Syafar, melainkan dari nama batu mulia sapphire.

Ayah Perwira, almarhum Sukmaraga, berasal dari Kutai bercampur Banjar. Ayahnya Banjar, ibunya Kutai. Pernikahan mereka berdua itulah yang menyebabkan Perwira dan kedua adiknya lahir di dunia. Perwira kemudian menikah dengan wanita pujaannya. Maryati, seorang gadis berparas cantik di kampung Loa Bakung. Maryati juga campuran Kutai-Bugis. Ibunya Kutai, ayahnya Bugis.

Jadi, jika dilihat dari suku bangsa, Ratih --anak Perwira dan Maryati-- berasal dari tiga suku bangsa yaitu Kutai, Bugis, dan Banjar. Nama Ratih tak menyiratkan berasal dari tiga suku bangsa. Namanya berkesan Jawa. Ada ceritanya. Saat Perwira masih demam asmara kepada Maryati, ia senang sekali mendengarkan lagu-lagu rindu dan melankolis. Tembang itu dibawakan penyanyi bersuara merdu, Ratih Purwasih.

Salah satu lagu kesayangan Perwira berjudul, "Antara Benci dan Rindu." Lagu ini seperti sebuah fragmen kehidupan asmara Perwira.

Perwira mengenal Maryati suatu sore saat hujan lebat dan mereka sama-sama berteduh di warung pisang goreng Acil Minah. Oh, ya, setiap sore, di kampung Loa Bakung tahun 80-an, selalu ada penjual pisang dan singkong goreng. Perwira senang makan singkong goreng. Maryati senang makan pisang goreng.

Saat menunggu pesanan singkong dan pisang goreng, hujan turun. Bagi Perwira, turun hujan memang dinanti-nanti. Sejak tadi, ia melihat awan hitam bergelayutan di langit. Ia berharap, pesanannya dan pesanan Maryati tidak segera matang. Dengan begitu, ia bisa membuka serangan.

Hujan turun. Pesanan matang. Keduanya tak bersedia payung. Mereka, juga pembeli yang lain, berteduh di warung Acil Minah menunggu hujan reda. Itulah saat pertama kali Perwira bisa bercakap-cakap dengan Maryati. Sebelumnya, ia hanya mencuri pandang jika Maryati menjemur pakaian atau disuruh ibunya ke kedai untuk belanja kebutuhan dapur.

Itulah sebabnya, demam asmara Perwira pada Maryati terbawa-bawa dalam kehidupannya. Jika Perwira mendengar lagu Ratih Purwasih, ia selalu membayangkan bahwa lagu itu adalah manifestasi dari suara batinnya.

Antara Benci dan Rindu

Kisah cinta Perwira memang tidak setragis kisah dalam lagu ini. Perwira tidak pernah berpisah dengan Maryati hingga mereka menikah. Hanya, demam cinta itu kadang membuat dirinya terombang-ambing antara harapan dan kenyataan. Perwira menyadari sepenuhnya bahwa Maryati adalah anak pembakal; petinggi; kepala kampung. Perwira menginsafi bahwa ia hanyalah seorang di antara banyak pemuda yang jatuh hati kepada Maryati.

Ia tahu, dalam adat Banjar dan Kutai, dikenal istilah "jujuran" (Banjar) atau "sumahan" (Kutai). Jujuran atau sumahan itu adalah pemberian uang dari calon pengantin lelaki kepada calon mempelai wanita. Adat itu sudah sejak lama dan telah mengakar turun-temurun.

Jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu --dengan nilai yang telah disepakati-- yang wajib diserahkan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Uang akan digunakan untuk syukuran/walimah acara pernikahan.

Jujuran telah menjadi penghalang bagi Perwira untuk melamar Maryati. Ia telah berhasil 'mengalahkan' lelaki lain yang menaksir Maryati. Anak petinggi Loa Bakung ini telah memilih Perwira menjadi pendamping hidupnya. Jadi imamnya. Jadi kepala keluarga yang akan memberi keturunan yang saleh.

Akan tetapi, sebagian orang masih menilai bahwa besarnya jumlah uang jujuran akan menunjukkan status sosial keluarga perempuan. Artinya, semakin tinggi nilai jujuran, semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Meskipun jujuran tidak berkorelasi dengan kelanggengan dan tidak pula bisa menjamin masa depan rumah tangga yang harmonis. Jujuran bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Tidak ada yang mewajibkan jujuran dalam aturan agama manapun. Bahkan, dalam ajaran agama Islam. Yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin.

Perwira dihantui oleh jujuran. Ia hanyalah karyawan rendahan di sebuah perusahaan asuransi. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Padahal, Perwira berijazah Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA).

Formasi yang ada hanyalah petugas kebersihan yang masuk kerja lebih pagi dan pulang kerja paling sore. Ia tak punya pilihan karena dari sebelas lamaran kerja yang diajukan, hanya perusahaan asuransi ini yang membalas suratnya. Hanya perusahaan itu yang memberikan kesempatan mengikuti tes penerimaan karyawan kebersihan.

"Aku harus menerima pekerjaan itu. Akan kukumpulkan gajiku untuk membayar jujuran," tekad Perwira dalam hati.

Gaji kecil sudah ia tabung selama enam bulan untuk membayar jujuran, rata-rata 4 juta rupiah. Gajinya sebulan 78 ribu rupiah. Sampai kapan gaji ini bisa untuk mencukupi membayar jujuran?

"Jika ada para pemuda yang mau kuajak demonstrasi, aku siap berdiri paling depan untuk menyuarakan penghapusan jujuran," kata Perwira dalam hati.

Menurut Perwira, adat jujuran bisa menghambat lelaki menikah padahal menikah itu sunnah Rasul. Sebagai muslim, Perwira menganggap jujuran adalah budaya yang bertentangan dengan ajaran agama.

"Mas kawin yang wajib saja tidak harus berbentuk uang. Cincin besi saja boleh. Mengapa jujuran justru melebihi mas kawin? Ini tidak benar," pekik Perwira. Untung saja, pekikan itu ia lakukan di Bukit Steleng. Tak ada yang mendengar. Jika tidak, ia bisa ditertawakan.

Di mata Perwira, budaya jujuran bisa menimbulkan dampak yang tak diinginkan bila calon mempelai pria tak sanggup memenuhinya. Si pria jadi terlambat menikah karena harus menunda hingga ia mampu menyediakan uang jujuran itu.

Atau, calon mempelai pria kemudian berutang dan ini membahayakan. Usai pernikahan, pasangan itu justru menyandang beban: bayar utang. Atau, si pria nekat mencari uang dengan jalan pintas. Mencuri atau merampok. Kalau berhasil, bisa bayar jujuran. Kalau gagal, masuk penjara atau mati dihakimi massa.

"Astagfirullah. Tidak. Jauhkan bala." Bergidik bulu roma Perwira membayangkan hal itu. Ia tidak akan melakukannya. Selain dilarang agama, ia pun tak punya nyali.

"Bagaimana kalau Maryati kubawa lari saja? Tapi apa Maryati mau? Kalau pun mau, apakah aku sanggup menanggung risikonya? Ayah dan ibuku akan menanggung malu. Tidak! Tidak bisa. Ini pengecut!" Perwira menolak bisikan iblis yang tak jelas wujudnya.

Perwira kehilangan kepercayaan diri tapi tak kehilangan cinta kasih kepada Maryati. Hari-harinya dilanda resah berkepanjangan. Ia benci kepada adat yang membuatnya terkungkung tak berdaya. Pada saat yang sama, gelora cintanya tak pernah surut dan semakin berkembang ke gunung, ke laut, dan ke hujan. Hujan lebat, hujan bercampur angin kencang, hujan gerimis yang membuat pilu hatinya. Pedih bagai diiris-iris sembilu.

Perwira ingin menemui Maryati. Perwira ingin duduk di samping Maryati, menumpahkan kerisauannya. Kegelisahannya. Maryati tak ada. Yang ada hanyalah gerimis hujan dan suara Ratih Purwasih sayup-sayup dari radio Philips miliknya.

***

Sampai suatu hari, Maryati meminta Perwira untuk melamarnya. Jika Perwira tak berani melamar, keluarganya akan menerima satu di antara dua orang yang sudah mengajukan lamaran.

"Aku belum siap."

"Sampai kapan?"

"Aku siap menikah. Aku hanya tidak siap jika harus membayar jujuran 4 juta."

"Siapa yang meminta jujuran?"

Perwira tersentak. Ia pandangi wajah Maryati. Ia tatap wajah kekasihnya. Apakah ia tak salah dengar?

"Ayah-ibumu. Keluargamu."

"Abang sudah melamar? Abang sudah mendengar permintaan jujuran itu?"

Maryati meyakinkan Perwira bahwa jujuran tidak akan menjadi penghalang. Ia sudah menjelaskan kepada keluarganya bahwa Perwira bukan orang berduit. Keluarganya adalah keluarga sederhana yang tidak mungkin membayar jujuran dengan nilai rata-rata yang berlaku di masyarakat. Empat juta.

Keluarga Perwira melamar. Perwira diterima. Perwira menangis mendengar kabar itu. Ia bersumpah kepada dirinya untuk menjaga dan melindungi Maryati. Perwira bersumpah menjaga harkat dan martabat calon mertuanya.

Mertua yang baik budinya. Mertua yang telah membebaskan dirinya dari kewajiban membayar jujuran. Mertua yang memahami kondisi calon menantunya. Mertua yang lebih mendahulukan syarat agama daripada adat budaya. Mertua yang semula dianggapnya sama saja dengan orang lain ternyata anggapan itu keliru.

Perwira suuzan. Perwira telah berprasangka buruk pada calon mertuanya. Ia telah menilai mertuanya tidak berbeda dengan orang lain yang menganggap jujuran adalah lambang status sosial dan ekonomi, harkat dan martabat.

Ia tak bisa membendung keharuan. Ia ingin bertemu calon mertuanya. Ia ingin meminta maaf atas kesalahan. Ia ingin bersujud dan mencium kedua tangan calon mertuanya. Calon mertua yang akan parikan di dalam hatinya sebagai orang tuanya pula. (bersambung)